声明:本文为科普内容整理,旨在传播健康知识,内容仅供学习参考,不构成医疗建议或诊断方案,如有症状请尽快前往正规医院就诊。

黄芪,在中医里不是什么新鲜玩意儿。它是“补气之长”的头牌,和人参、党参、白术并称“补气四君子”。可惜的是,很多人对它的了解,还停留在“增强免疫力”“补一补就行”。这就像你买了个老母鸡,只知道炖汤,却不知道鸡肝才是最补的。

今天这篇文章,不说空话、不念教科书,咱就掰扯掰扯,黄芪这味药,到底怎么用,怎么喝,怎么喝对了人就精神,喝错了反倒闹肚子。你可能喝过黄芪水,但你知道黄芪和什么搭配能“通气血”?你听过黄芪散瘀血的神效吗?来,咱慢慢聊。

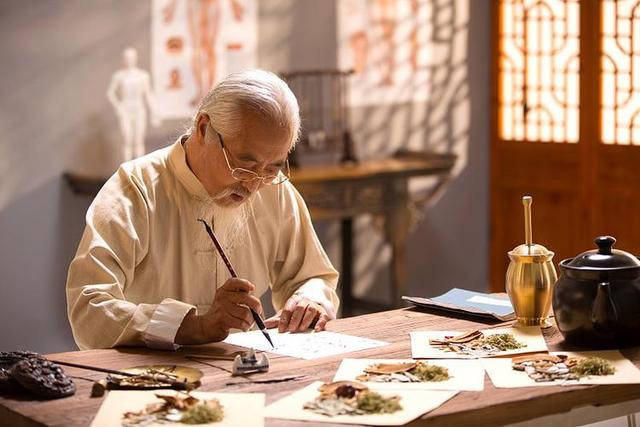

“补气第一方”,可不是随便叫的

黄芪这玩意儿,原产自北方高寒地带,尤其是内蒙古、山西、甘肃交界那一带品质最好。地理决定药性,中医讲“道地药材”,黄芪就是“道地”中的一霸。这些地方天寒地冻、土壤贫瘠,黄芪在艰苦的环境中生长出来,根深、气足、力道猛。

它在《神农本草经》里被列为上品药,“主五脏虚损,补中益气”,是古人眼里的全能型选手。到了明代李时珍那儿,《本草纲目》更是点名夸它“实表固脱,脱毒排脓,生肌敛疮”。

所以别小看它一根根不起眼的根茎,那是中医补气体系的顶梁柱。

黄芪不是“万能补”,错了反而添堵

很多人一听“补气”,就开始天天黄芪泡水喝。结果喝了半年,气没补上,反倒胀气、上火、便秘。为啥?因为黄芪补的是“虚”,不是“堵”。

中医讲“虚实有别”,黄芪适合那些面色萎黄、倦怠乏力、动不动就感冒的人。可你要是体内有“实热”——比如咽喉肿痛、舌苔黄厚、大便干结——那黄芪一进来,不是帮你,是添乱。

还有人拿黄芪当“万能保健品”,早上黄芪水,晚上黄芪炖鸡,天天猛灌,结果舌头裂了、口腔溃疡、火气上蹿。那不是黄芪的问题,是你没看体质就乱来了。

气血为本,气通则血行

黄芪补气,那它和瘀血有啥关系?关系老大了。中医有句话,“气为血之帅,血为气之母”。就是说,气能推动血运行,血又能养气。两个就像一对舞伴,谁慢半拍,都会绊倒。

很多中老年人,脸色发暗、手脚冰凉,一查没啥大毛病,但就是不精神。其实是“气虚血瘀”:气不够推不动血,血又瘀在那儿不走,久了就堵,堵了就出毛病。

这时候黄芪就厉害了,它一边补气,一边还能配合桃仁、红花、丹参这些“活血药”,气血一起调,通了才有劲。这就是经典名方“补阳还五汤”的原理,黄芪用量比其他药多5倍,就是为了让气带着血往前冲。

炖鸡汤、泡水喝?你可能没喝对

有人说:“我天天炖鸡汤放黄芪,咋没啥感觉?”这就得问你放了多少、怎么煮、配了啥。

黄芪的有效成分主要是黄酮类、多糖、皂苷,这些不耐高温久煮。你要是猛火炖鸡两个小时,啥都煮没了,剩下一锅“药味鸡汤”,营养打了对折。

正确姿势是:黄芪要提前泡发,文火慢炖不超过一小时,配点党参、当归、枸杞才补得进去。而泡水喝也别一抓就是一大把,5~10克足矣,多了反倒上火。

还有个冷门搭配:黄芪+生姜+红枣,这套组合,俗称“气血三宝”。黄芪补气,生姜温阳,红枣养血,喝上一周,整个人都轻快。尤其是那种睡不醒、动不动就累的办公室人群,试试你就知道。

老祖宗的智慧:托毒、生肌、防脱发?

你可能不知道,黄芪不止是内服的补药,外用也有奇效。在古代,它还是烧伤、溃疡、久不愈合的“生肌神药”。

《外科正宗》里有记载,黄芪能“托毒外出,生肌敛疮”。意思是,当身体有脓毒或创口时,用黄芪煎水洗或做成药膏,有助于伤口愈合。现代研究也证实,黄芪多糖能促进细胞修复,增强局部免疫,不少中医院烧伤科都还在用。

更神奇的是,有研究发现黄芪能改善毛囊供血,对“气虚型脱发”有一定疗效。也就是说,不是所有掉头发都该用生发水,有的你得从补气入手,毛囊吃饱了,头发自然长回来。

那些年我们对黄芪的误会

很多人有个误区:黄芪和人参一样贵、一样补。实则不然。黄芪走的是“平补”路线,不像人参那么猛烈,所以更适合长期调养。

还有人把黄芪和枸杞混为一谈——“养生标配”。但其实枸杞偏滋阴,黄芪偏补气,两者虽能搭配,但作用不同。你要是阴虚火旺,天天喝黄芪枸杞水,那简直是火上浇油。

最常见的错误是:感冒时喝黄芪。这是大忌!黄芪“固表”,感冒是“外邪入侵”,你这时候补气等于关门打狗,把病毒锁体内,引发高烧不退。

黄芪喝对了,人真能“精神”起来

有个真实的病例:江苏某医院一位长期慢性疲劳的老师,查不出器质性疾病,整天昏昏沉沉。后来中医诊断为“气虚血瘀”,开了黄芪配丹参、川芎的方子,一月后精气神大变,连学生都说“老师战斗力回来了”。

这不是个例。现代医学研究也表明,黄芪能增强免疫功能、抗氧化、抗疲劳、调节心脏功能。尤其是那种无名疲劳、亚健康状态,你查不出病,但就是整天没劲,黄芪最对路。

不同人群,不同喝法

黄芪虽好,不是谁都能乱用。孕妇慎用、实热体质慎用、儿童不宜长期服用。

年纪大了、体力差、恢复慢的老人,黄芪可以做成“药膳常客”,比如黄芪炖鸡、黄芪炖牛腱。但别天天吃,一周两次足矣。

体质虚寒的年轻人,尤其是女生,月经量少、脸色苍白的,可以尝试黄芪配当归、红枣泡水。但一定要观察舌苔、脉象,别自己乱来。

结语:气足,则百病难侵

黄芪的妙处,在于它调的不是一个症状,而是整个“人”的状态。它像个幕后指挥,把身体里的气调顺了,血也就活了,五脏也就和谐了。人自然就“精神”了。

中医讲“正气存内,邪不可干”,黄芪就是那个“正气”的守门员。不是猛药,不是急救,是每日调理,是慢火熬汤,是你身体背后的那一股默默托着你的劲儿。

所以别再把黄芪当万能补药,也别因为一两次效果不明显就放弃。它是中医留给我们的慢功夫,是生活里最温柔的底气。

温馨提示:黄芪虽为常用中药,但体质各异、用法有别。请勿盲目服用,建议在专业中医师指导下辨证使用,避免出现不良反应或药效不达。

参考文献

[1]钟雪梅,陈敏,凌雅韵,等.二甲双胍治疗老年2型糖尿病合并肌少症的临床观察[J].中国药房,2025,36(06):732-736.

[2]李时珍.本草纲目[M].北京:人民卫生出版社,2023:524-525.

[3]王琦,梁繁荣.黄芪药理作用研究进展[J].中国中药杂志,2024,49(03):1056-1062.

亿策略-股票配资查询平台-按天配资-杭州股票配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。